面向神经形态计算的柔性忆阻器进展:材料、机制及突触仿生应用

忆阻器作为第四种无源基本电路元件,能够实现0、1信息存储功能,具有低功耗、易集成、结构简单,以及与CMOS工艺兼容等优势,其最为诱人的应用前景在于其为突破冯·诺依曼计算架构,实现信息存储与计算的融合提供了可能性。这主要包括两条主要的实现路径,即模拟式的类脑神经计算和数字式的状态逻辑运算。近年来,柔性电子器件具有可穿戴、重量轻、便携等特性与优势,受到学术界的广泛关注,其中忆阻器凭借其丰富的功能给柔性器件的发展带来了新的契机,其中柔性忆阻器是忆阻器与机械延展特性的耦合。

为了较为全面地了解柔性忆阻器的研究现状,黑龙江大学许辉教授团队通过一篇mini review概述了柔性忆阻器及模拟突触可塑性的最新进展。综述中概括了生物突触与人工突触的模拟、器件的结构与性能指标、常见的物理阻变机制、忆阻材料体系、在神经突触方面的模拟应用,以及目前柔性忆阻器亟需克服的一些瓶颈。本综述旨在为探索新一代柔性类脑神经器件提供理论指导。

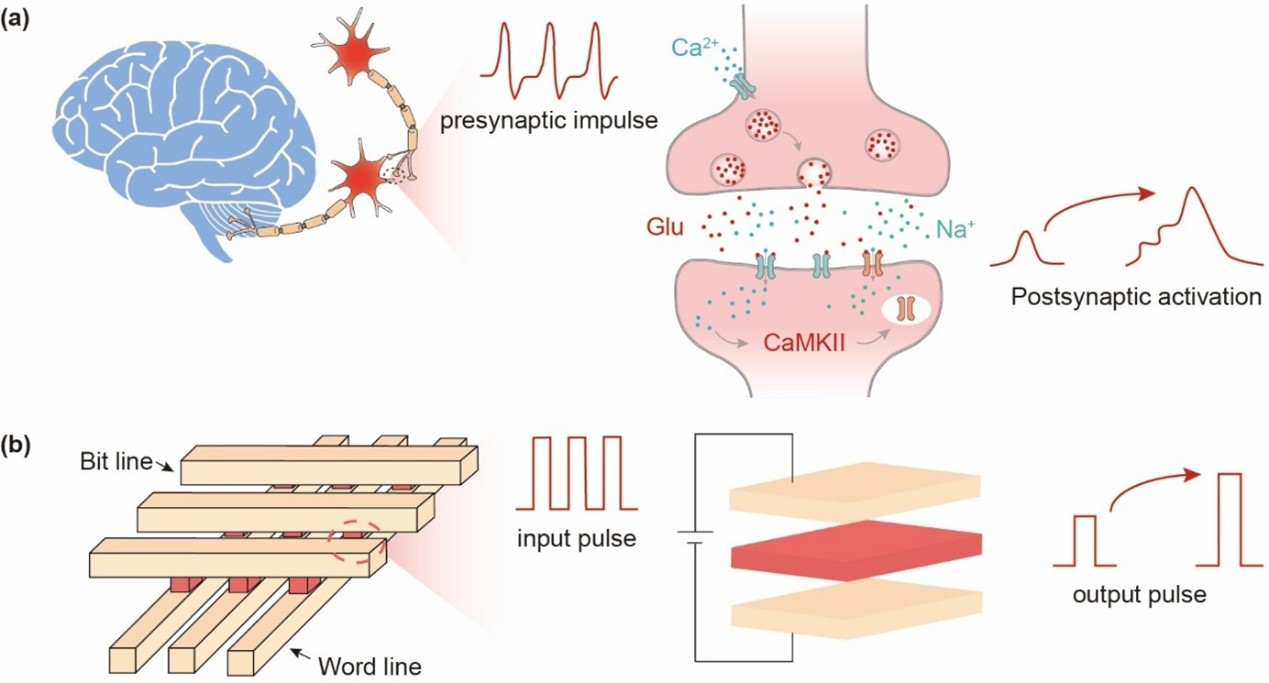

图1. 神经元信号传递机制与忆阻器阵列结构示意图。(a) 神经元与突触运作的基本机制在于:动作电位触发钙离子在突触末梢的内流,该内流进而促使神经递质释放,从而诱导突触后膜电位发生变化;(b) 向忆阻器交叉阵列施加连续信号以诱导电阻变化,从而实现信号调制。

模拟生物神经突触的可塑性首要条件是器件电导可模拟式的连续调节,而忆阻器这样一种具有记忆功能的非线性电阻,其阻值能够随流经的电荷量而发生变化,并在断电之后保持这种变化的状态,可以认为是模拟神经突触的完美器件。忆阻器是具有“三明治”结构的两端器件,跟生物突触的“突触前膜-突触间隙-突触后膜”相似,其阻态与施加于器件的电压有关,这与生物神经突触的特征高度相似。

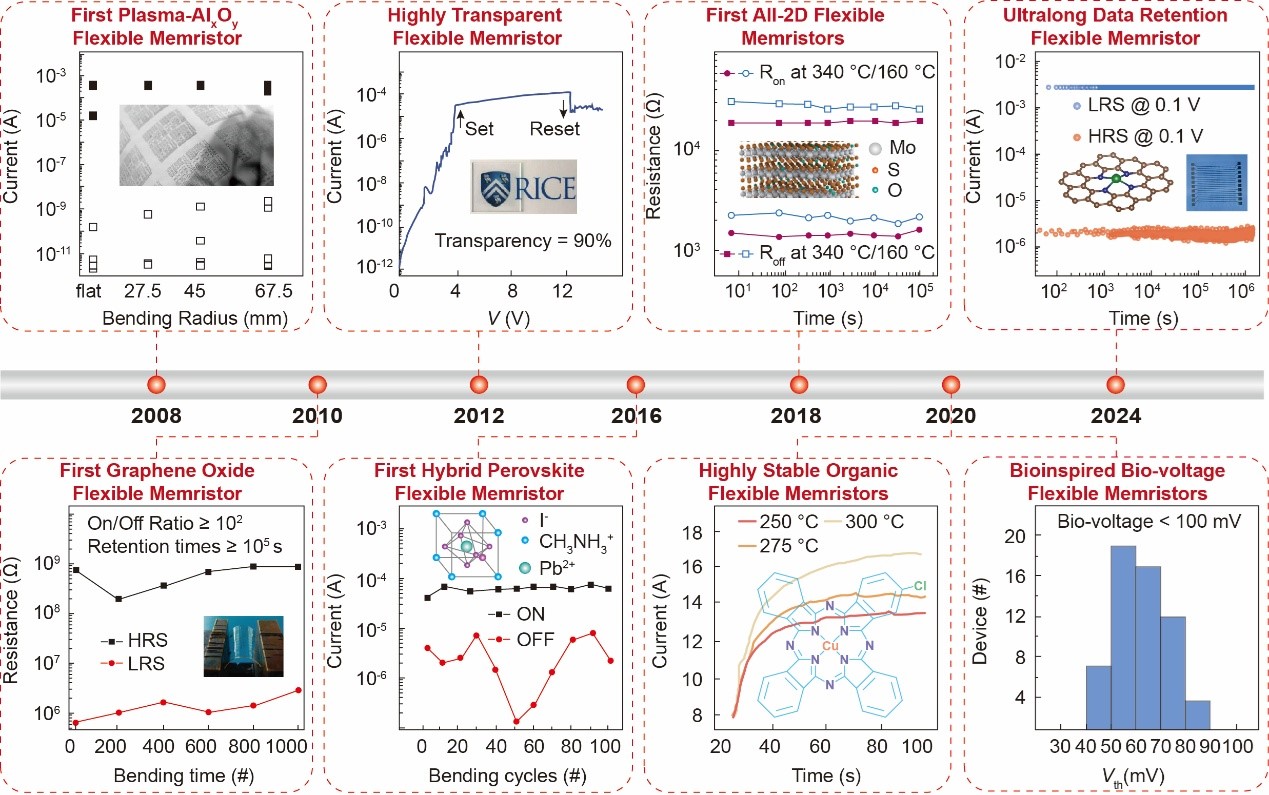

图2.基于不同材料(如金属氧化物、二维材料、钙钛矿、聚合物及天然生物材料)和特性的柔性忆阻器

1971年,蔡少棠教授从电路理论完备性角度,提出存在第四种遗失的无源基本电路元件,并将其命名为忆阻器。直到2008年,惠普实验室制备Pt/TiO2/Pt三明治叠层结构器件,首次推动“忆阻”从概念走向物理实现。目前忆阻器最常见包括两层电极材料和一层作为中间层的忆阻功能材料,忆阻功能材料范围很广,包括金属氧化物、有机聚合物、天然生物材料、二维材料与钙钛矿材料。器件的电阻转变特性与电极材料、功能层材料的种类密切相关。不同种类功能材料的电阻转变机理各有不同,而使用不同类型电极材料的同种功能材料也可能表现出不同的电阻转变行为。

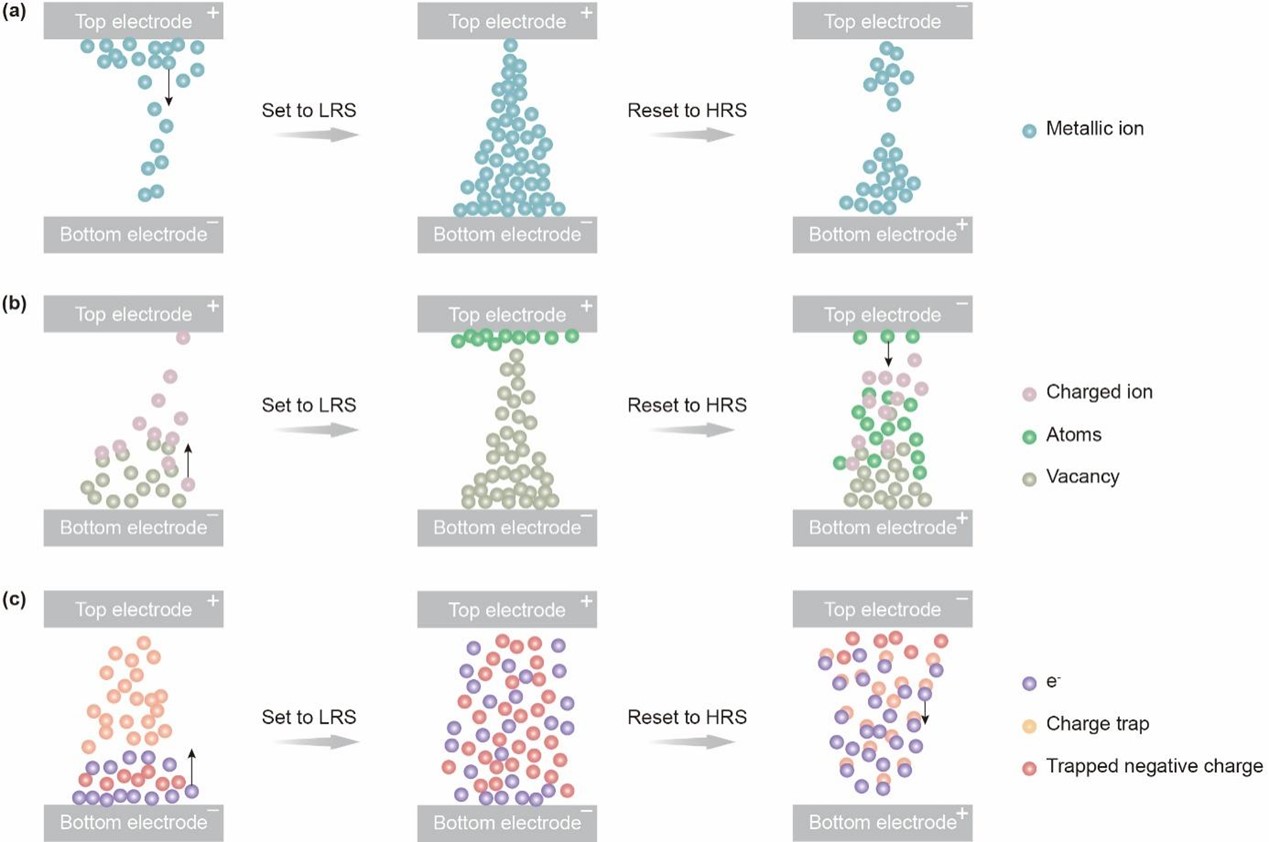

图3. 常见忆阻器电阻切换机制。(a) 电化学金属化机制; (b) 价态转变机制;(c) 电荷捕捉与释放机制。

目前在越来越多的材料体系中都发现了忆阻特性,然而其背后的电阻转变特性背后的物理机制还存在争议。总体来说,目前有几种已获广泛实验验证电阻转变物理机制,如电化学金属化机制(ECM)、价态转变机制(VCM)和电荷捕捉与释放机制。ECM机制通常采用活性电极/介电材料/惰性电极结构,涉及活性金属电极氧化、阳离子迁移与离子还原;与ECM类似,VCM也与离子迁移有关,若采用过渡金属氧化物或钙钛矿结构氧化物材料的器件,若使用惰性电极,则氧离子是器件开关的主导因素。基于电荷捕捉与释放的忆阻器通常跟电荷陷阱有关,载流子被捕获时,通常引起空间电荷限制电流效应(SCLC)。总的来说,忆阻材料繁多,忆阻机制跟材料本身有关,目前没有统一的物理机制模型。

人脑中有多达1011个神经元和1015个突触,且神经元之间具有复杂的网络连接,这些因素都决定了传统的神经形态工程模拟人类大脑是无能为力的,而忆阻器这种新型纳米类脑人工神经形态器件,如突触一般实现大脑的一些基本认知功能,如神经元阈值放电特性、突触可塑性、学习与遗忘等,在神经网络中发挥重要作用。

综上所述,本文综述了柔性忆阻器在神经突触的研究进展和相关应用。基于不同材料体系的柔性忆阻器具有不同的特性,可以根据实际应用需求选择合适的功能材料与电极。柔性忆阻器作为柔性纳米电子产品的重要组成部分,将在智能电子皮肤、可穿戴智能设备、人机界面等领域具有广泛而重要的应用,进一步推动下一代物联网和人工智能的发展。

这一成果近期发表在FlexMat.上,黑龙江大学机电工程学院李伟伟硕士生为论文的第一作者,黑龙江大学段春波副教授、魏莹教授和许辉教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目(62175060,22375057,W2412073, 52273173, 22325502, 92461304, 22305073),黑龙江省博士后科学基金项目(LBH-Z2324, LBH-TZ2416),黑龙江省优秀博士论文项目(LJYXL2022-081)资助。

Advancements in Flexible Memristors for Neuromorphic Computing: Materials, Mechanisms, and Applications in Synaptic Emulation.

Weiwei Li1, Chunbo Duan2*, Ying Wei1* and Hui Xu2*.

Flexible Material, 2025, 2 (3): 390-419. DOI: 10.1002/flm2.70012

https://doi.org/10.1002/flm2.70012